在临床诊疗中,我们常遇到患者因体检发现结节而陷入焦虑抑郁的恶性循环:反复担忧结节性质,夜不能寐、食不知味,甚至出现胸闷气短、胁肋胀痛等症状。而中医理论揭示,这种持续的情绪压力,恰恰是结节滋生的“温床”。

一、情志内伤:结节形成的隐形推手

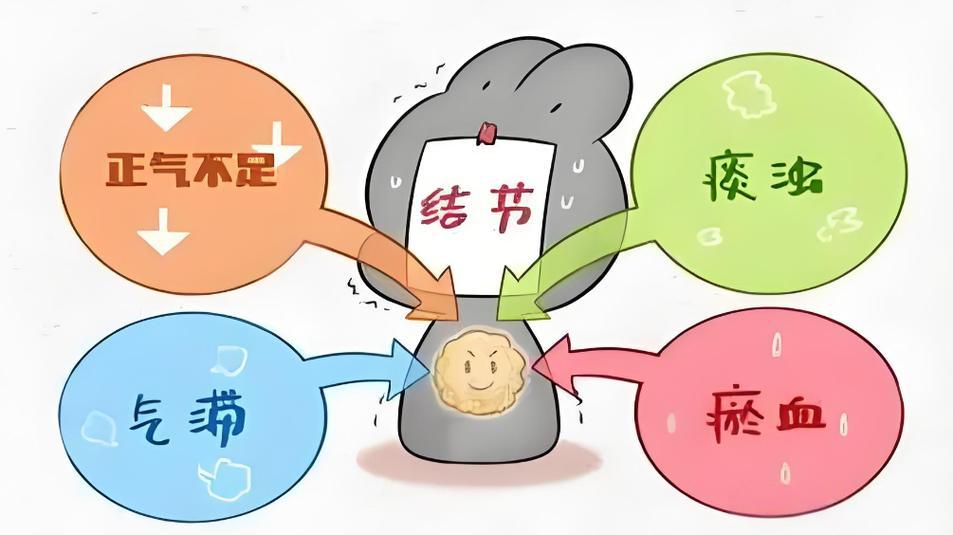

中医将焦虑抑郁归于“郁证”、“脏躁”范畴,其核心病机在于肝失疏泄、气机郁滞。肝主疏泄,掌管全身气机运行,若长期处于紧张焦虑状态,肝气无法条达,气血运行受阻,便会形成“气滞血瘀”的病理状态。此时,体内津液代谢失常,痰湿与瘀血相互搏结,在经络薄弱处(如甲状腺、乳腺、肺部)逐渐堆积,最终形成可触及的结节。临床中,我们常观察到这类患者除结节外,多伴有以下表现:易怒、烦躁或持续低落,遇事易钻牛角尖;咽部异物感、乳房胀痛、胁肋刺痛;舌质暗红或有瘀斑,脉象弦涩。

二、痰瘀互结:情绪与结节的恶性循环

结节一旦形成,又会进一步加重患者的焦虑情绪,形成“情志郁结→痰瘀阻滞→结节增大→情志更郁”的闭环。中医古籍《黄帝内经》有云:“百病生于气也”,强调情绪对病理变化的推动作用。

1.痰浊作祟:焦虑抑郁影响脾胃运化,水湿停滞化为痰浊,痰随气行,聚于经络则成结节

2.瘀血内停:气滞则血瘀,瘀血与痰浊胶结,结节质地逐渐变硬

3.心神蒙蔽:痰瘀上扰心神,导致失眠、心悸,进一步削弱脏腑功能

三、中医破局:从调畅情志到消散结节

中医遵循“疏肝理气为先,化痰散结为要,宁心安神为辅”的原则,通过多维度干预打破恶性循环

1.疏肝理气:以柴胡、香附、郁金等药为主,恢复肝气条达,缓解胸闷叹息、乳房胀痛等症状

2.化痰散结:选用浙贝母、夏枯草、海藻等,配合艾灸膻中、期门等穴位,软坚散结

3.宁心安神:酸枣仁、合欢皮、夜交藤等药,配合耳穴压豆疗法,改善睡眠质量

4.体质调理:针对气郁体质者,建议每日晨起叩击胆经、敲打膻中穴,促进气血流通

结节并非“不治之症”,但持续的焦虑抑郁却可能成为其恶变的催化剂。中医通过调畅情志、改善体质,不仅能控制结节发展,更能阻断“情志致病”的链条。若您正受困于结节与情绪的双重压力,不妨尝试中医整体调理,让身心重归平衡之道。

温馨提示:本平台文章仅供医院内部员工学习参考,不作为对外宣传使用,且不可作为诊断依据。

免责声明:部分图文素材来源于网络,仅作分享信息使用,版权归原作者所有,如涉及侵权,请及时联系后台进行删除!