在心脑血管疾病的治疗与康复中,患者常容易忽视情绪的侵蚀。焦虑、抑郁等负面情绪并非单纯的心理波动,而是通过影响脏腑功能、气血运行,威胁心脑血管系统的稳定性。对这类患者而言,情绪管理不仅是心理调节,更是守护生命通道的防线。

01情绪伤“心”:从气机逆乱到血脉瘀滞

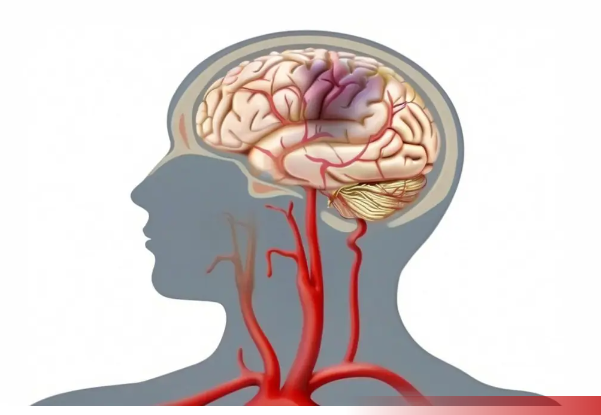

心脑血管疾病患者的身体本就处于“脆弱平衡”状态,而焦虑抑郁会进一步打破这种平衡。长期情绪低落会导致肝气郁结,使肝的疏泄功能失常。心脉受瘀血阻滞,心脏供血不足,易出现胸闷、心悸、气短等症状;脑部微循环受阻,则可能引发头晕、乏力,甚至加重脑供血不足的风险。

此外,焦虑情绪会引发交感神经持续兴奋,导致心率加快、血管收缩。这种“应激状态”会使心脏负担加重,血压波动加剧,原本脆弱的血管壁承受更大压力,增加心梗、脑梗等急性事件的风险。

02情绪劫“脉”:神经-脏腑-血脉的恶性循环

焦虑抑郁对心脑血管的影响并非孤立存在,而是通过神经、脏腑、血脉的交互作用形成恶性循环。

一方面,负面情绪会干扰自主神经系统的平衡,导致心脏节律紊乱。患者可能出现频繁早搏、房颤等心律失常,甚至诱发心绞痛;

另一方面,长期情绪压抑会耗伤心脾之气,使气血生化无源。心脉失养则脉道不充,脾虚生湿则痰浊内生,痰瘀互结于血脉,进一步加重动脉硬化、血栓形成的风险。

心脑血管疾病的治疗是一场“持久战”,而情绪管理是这场战役中不可忽视的“后勤保障”。患者需意识到,焦虑抑郁并非软弱的表现,而是身体发出的求救信号。唯有正视情绪、主动调节,才能切断心脑血管疾病与负面情绪的恶性循环,让生命通道恢复畅通。

温馨提示:本平台文章仅供医院内部员工学习参考,不作为对外宣传使用,且不可作为诊断依据。

免责声明:部分图文素材来源于网络,仅作分享信息使用,版权归原作者所有,如涉及侵权,请及时联系后台进行删除!